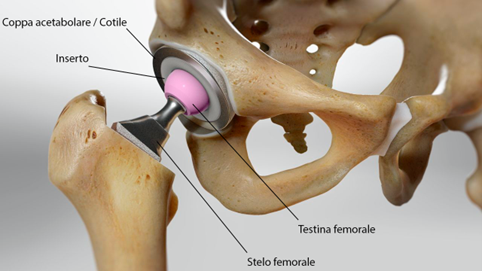

Protesi totale anca

Artrosi dell’anca

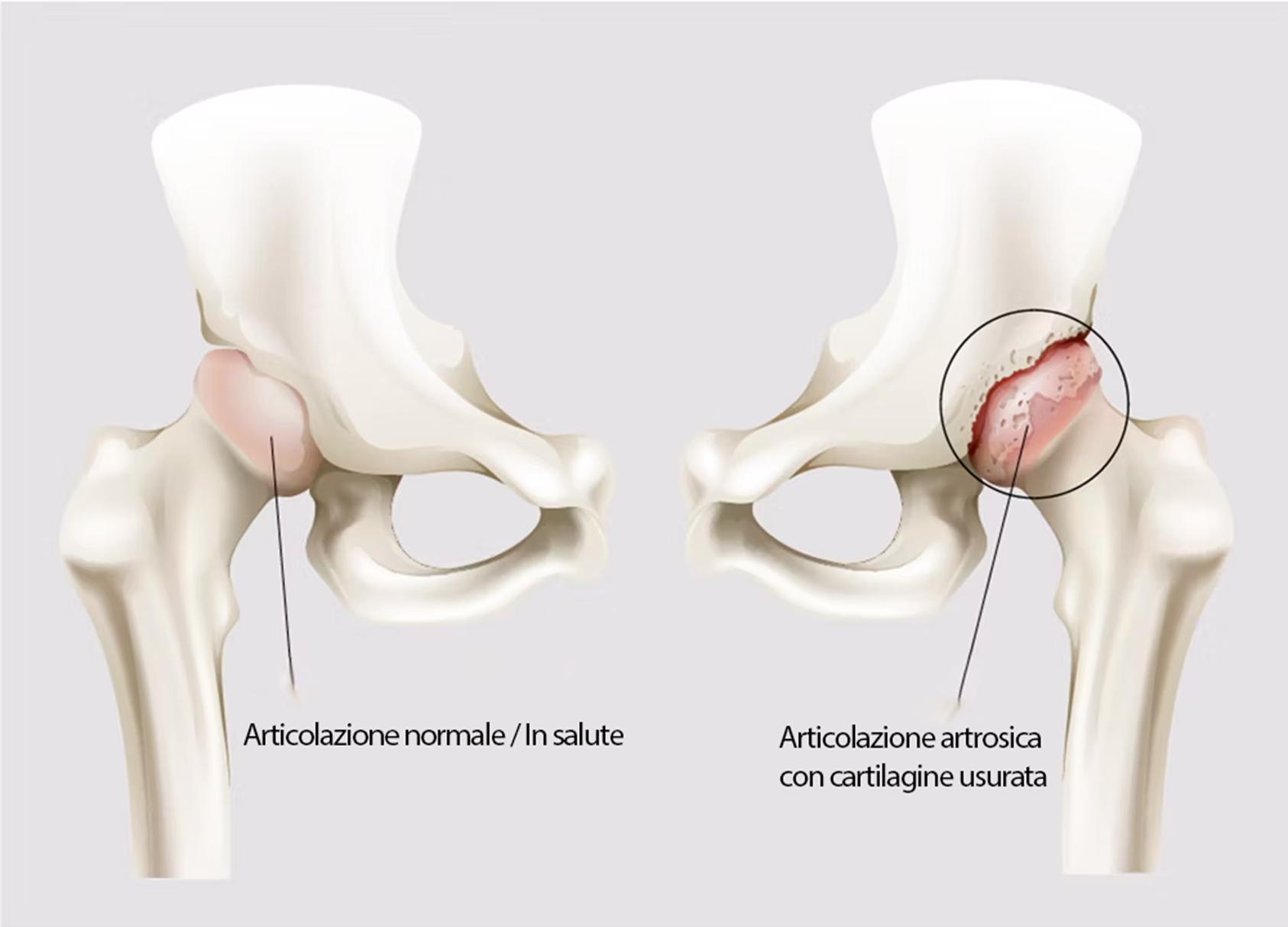

L'osteoartrosi dell'anca rappresenta una condizione che influisce notevolmente sulla qualità della vita dei pazienti. Nei suoi primi stadi, se riconosciuta tempestivamente, può essere gestita attraverso un approccio mini-invasivo con l'artroscopia. Tuttavia, nelle forme più avanzate di osteoartrosi dell'anca, diventa inevitabile il ricorso all'impianto di una protesi. Questa condizione degenerativa della cartilagine articolare tende ad evolversi nel tempo. L'osteoartrosi può manifestarsi in forma primaria o secondaria a condizioni predisponenti. Le forme primarie sono principalmente di natura genetica, causate da variazioni quantitative e qualitative delle fibre di collagene nella cartilagine. D'altro canto, le forme secondarie possono derivare da anomalie nello sviluppo sia dell'acetabolo, come la displasia congenita dell'anca o il fenomeno dell'impingement femoro-acetabolare di tipo Pincer, che dell'epifisi prossimale del femore, come la malattia di Perthes, l'epifisiolisi o la sindrome da impingement femoro-acetabolare di tipo Cam. In aggiunta, esistono forme secondarie di osteoartrosi associate a traumi, come fratture o lussazioni, o a patologie distruttive come la necrosi asettica della testa del femore, l'emofilia, le artriti infiammatorie e l'artrite settica.

Quando sospettare un’artrosi dell’anca?

I sintomi che possono far sospettare la presenza di un'artrosi dell'anca includono:

1. Dolore: il dolore all'anca è uno dei sintomi più comuni. Può manifestarsi come dolore sordo, costante o come fitte acute, e può essere localizzato nella regione dell'inguine, nella parte esterna della coscia e propagarsi sino all’altezza del ginocchio. Il dolore spesso peggiora durante l’attività fisica, come camminare, correre, salire le scale o anche durante movimenti semplici come alzarsi dalla sedia o dal letto.

2. Rigidità articolare e riduzione della mobilità: i pazienti con artrosi dell'anca possono sperimentare una sensazione di rigidità nell'anca, specialmente al mattino o dopo periodi di inattività. Questa rigidità può limitare il movimento dell'anca e causare difficoltà nel camminare o nell'effettuare determinati movimenti.

3. Zoppia: a causa del dolore e della limitazione del movimento, alcuni pazienti con artrosi dell'anca possono sviluppare una zoppia o una marcata alterazione della deambulazione, trovandosi costretti a ricorrere ad un bastone o stampella.

4. Sensazione di scricchiolio o scatto: alcuni pazienti con artrosi dell'anca possono avvertire sensazioni di scricchiolio, scatto o blocco dell'articolazione durante il movimento.

5. Gonfiore: in alcuni casi, l'artrosi dell'anca può causare gonfiore nell'area dell'anca interessata.

È importante notare che i sintomi dell'artrosi dell'anca possono variare da persona a persona e che la gravità dei sintomi può cambiare nel tempo. Se si sospetta di avere un'artrosi dell'anca, è consigliabile consultare un medico per una valutazione accurata e un piano di trattamento appropriato.

Come si esegue la diagnosi di artrosi dell’anca?

La diagnosi di artrosi dell'anca di solito viene effettuata attraverso una combinazione di esami clinici, valutazioni dei sintomi, diagnostica per immagini e valutazioni della storia medica del paziente. Ecco alcuni dei metodi più comuni utilizzati per diagnosticare l'artrosi dell'anca:

1. Storia clinica ed esame clinico: Il medico raccoglierà informazioni dettagliate sulla storia medica del paziente, compresi eventuali traumi precedenti, condizioni di salute preesistenti e sintomi attuali. Inoltre esaminerà l'articolazione dell'anca per cercare segni di dolore, gonfiore, rigidità e riduzione della mobilità.

2. Imaging: In genere delle radiografie sono un esame sufficiente per confermare la dignosi clinica. In alcuni casi l’ortopedico potrebbe richiedere TC (tomografia computerizzata) o una risonanza magnetica (RM), per ottenere immagini più dettagliate dell'artico lazione dell'anca, allo scopo di approfondire un quadro clinico dubbio o di pianificare un eventuale intervento.

3. Esclusione di altre condizioni: Poiché i sintomi dell'artrosi dell'anca possono essere simili a quelli di altre condizioni, come la sacro-ileite, la borsite dell'anca, la lombocruralgia o lombosciatalgia, il medico può eseguire test aggiuntivi per escludere queste altre cause di sintomi.

Quali trattamenti esistono per l'artrosi d'anca?

Trattamento conservativo

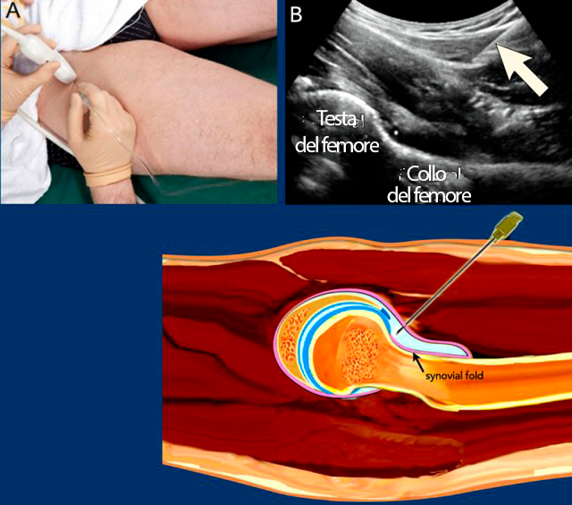

In un primo tempo, l’artrosi viene gestita da un punto di vista medico con terapia antinfiammatoria, terapia riabilitative e infiltrazioni intrarticolari. Queste ultime prevedono l’infiltrazione di sostanze terapeutiche nella camera articolare dell’anca.

Le infiltrazioni all’articolazione dell’anca, situata in profondità, richiedono normalmente l’ausilio dell’ecografia per essere eseguite. Nella figura a lato si può vedere come avviene la procedura.

La scelta del farmaco per l'infiltrazione dipende dal grado di artrosi e dalle caratteristiche del paziente, ed è consigliata in collaborazione con il medico, che discuterà vantaggi e svantaggi di ciascuna opzione. Tra i farmaci utilizzati vi sono:

1. Acido ialuronico: disponibile in diverse formulazioni, è indicato per vari gradi di artrosi e condizioni cartilaginee. Ha un'azione viscosupplementativa e talvolta viscoinduttiva;

2. PRP (Platelet Rich Plasma) o gel piastrinico: simile all'acido ialuronico, con una maggiore azione antinfiammatoria. Prevede un prelievo di sangue periferico venoso dal paziente e la sua successiva centrifugazione e preparazione prima di poter procedere all’infiltrazione. La durata totale della procedura è di circa 30 minuti. Sebbene i risultati siano sovrapponibili all'acido ialuronico, talvolta può essere preferito da alcuni pazienti;

3. Cellule staminali mesenchimali del tessuto adiposo (tecnologia Lipocell® o similari): in questo caso la procedura viene eseguita in una sala operatoria;

4. Cortisonico: utilizzato nei casi più gravi di artrosi, quando le cellule cartilaginee sono poche. In queste situazioni, l'acido ialuronico o il PRP potrebbero non essere efficaci.

Trattamento chirurgico